要说最近教育界的新闻,是一个比一个重磅。

先是职业教育法修订通过,5月1日起实施新职业教育法!

这条新闻一出,立马就上了热搜第一,引起无数家长的讨论。

还没等大家消化完,4月21日,教育部又宣布:2022年新课标发布了,而且今年秋季开学就要实行。

要知道,上一次新课改还是在2011年。10年一次的教育改革,变化还是相当大的,被大家赶上了,难免会有点不知所措。

我们在后台也收到很多家长留言:

据说英语退出3大主科了,还要抓吗?

劳动课有什么内容?与升学挂钩吗?

以后孩子的教育,重点放在哪儿?

这几天,我们也仔细研究了一下政策,发现可能很多父母理解错了。

英语退出主科?不,它考得更难了

新职业教育法,对孩子还小的朋友可能还比较遥远,我们前几期推文也有作过分析。

但新课标改革,决定着未来10年教育的发展方向,即将就读以及正在就读小学和初中的娃都会受影响,每个家长都应该重视起来。

这次新课改讨论度最高的,莫过于“英语课时缩短”这一条。

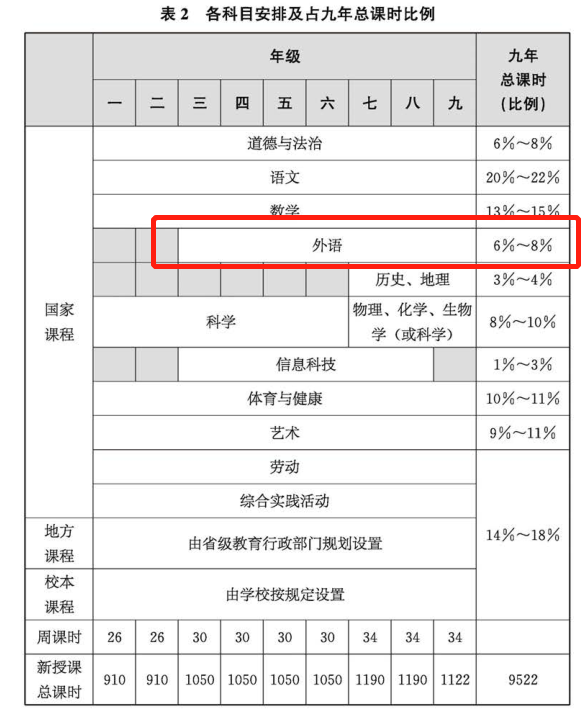

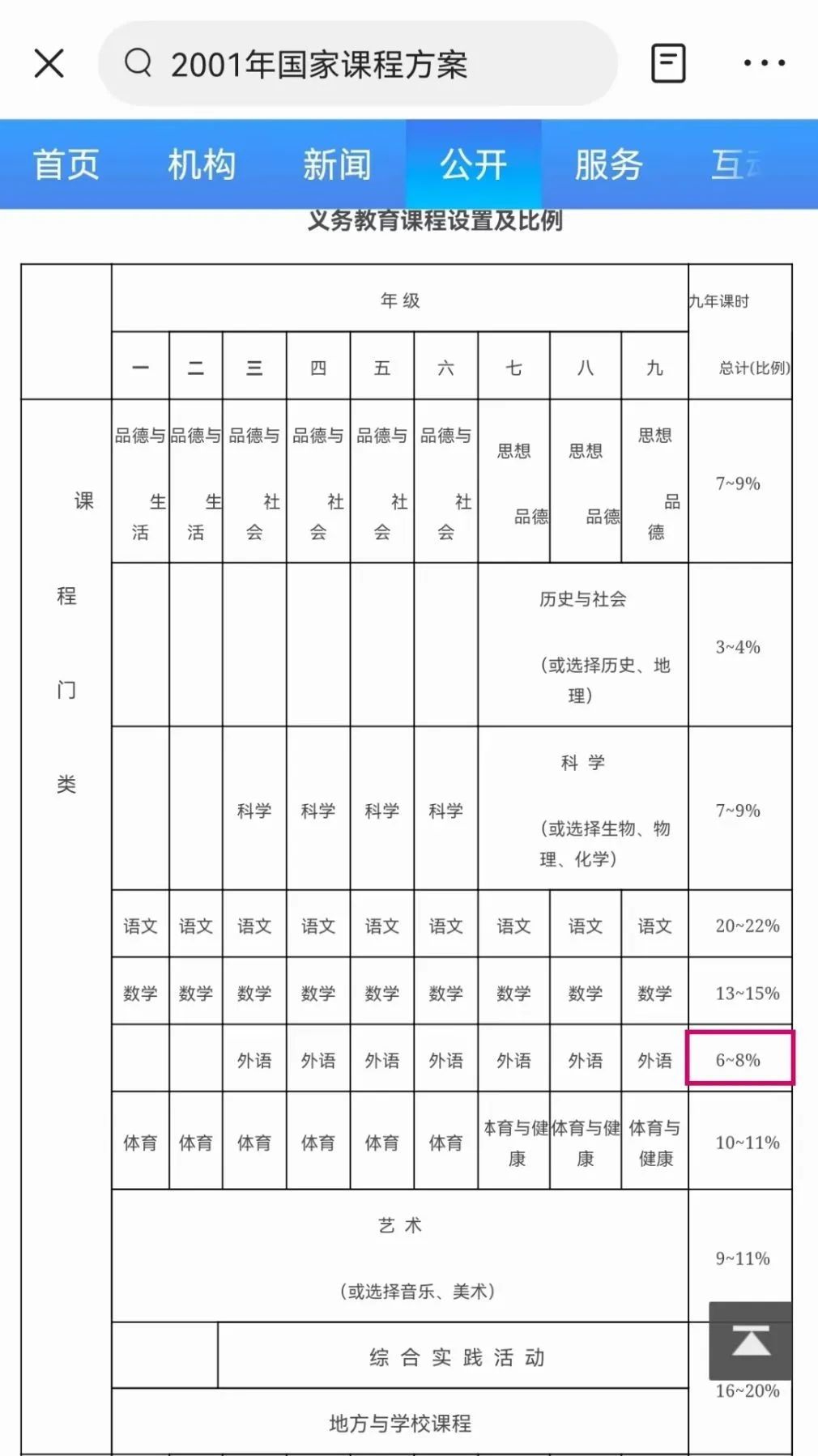

我们身边好多家长乍一看,英语课时占6%~8%,也就是每周才2节,连语文的1/3都不到。

再加上一些标题党文章的渲染,还真误以为,英语要退出3大主科。

但对比过2001版新课标后,就会发现:英语总课时一直没变,不存在课时减少的问题。

再有就是,咱们给孩子做学习规划,还是要以中高考的分数为指挥棒。

英语在中考分值并没有变低,在难度上,它却是不降反增的。

词汇量

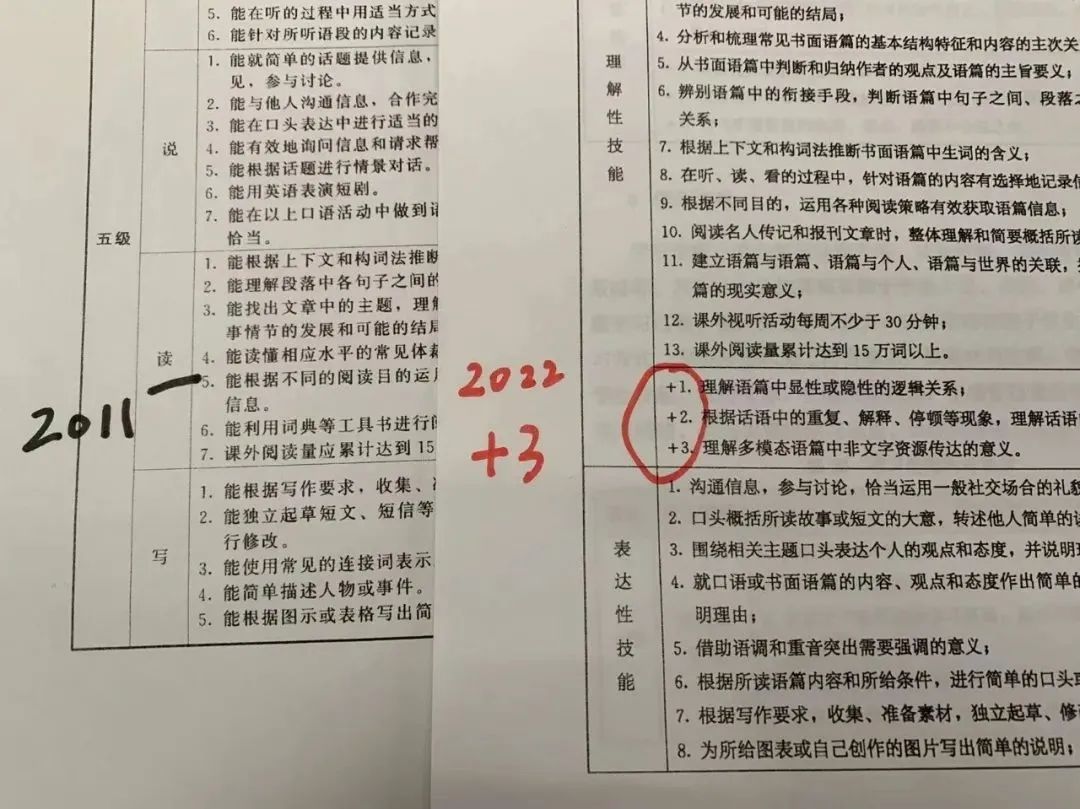

最明显的变化就是词汇量,上一版要求核心词汇量是1600,但22版新课标却增加到了1800。

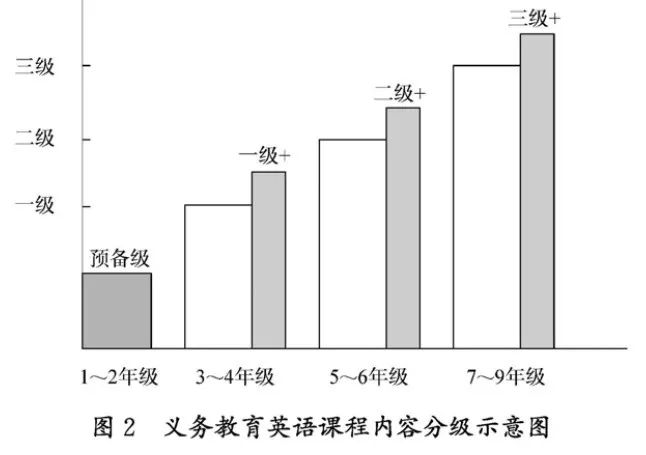

英语的课程难度从原先的5级降到3级,部分地区还设置了预备级和“三级+”,为学有余力的同学提供选择。

大家注意:这个三级+,除了1800个单词外,又增加了主题范围内的200个单词。

也就是说,新课标总体比之前增加了400个单词。

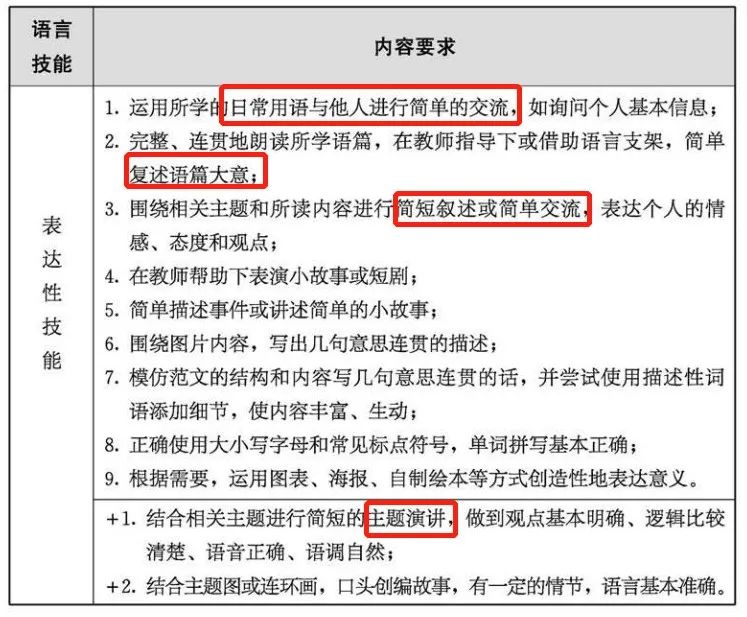

运用能力

这次新课改英语,还有一点非常明显的就是,更注重语言的应用能力。

这里给大家画个重点:

听说方面:每周课外视听不少于30分钟,对拼读、音标,对话都提出了要求,彻底告别了过去的哑巴英语。

▽2级英语要求

课外阅读(累计):1级1500~2000词,2级4000-5000词,3级10万词+,3级+更是达到了15万词以上。

阅读写作:会多种形式的写作,对文本的理解要更加深入。

以3级+举例,相比2011版的5级,它增加了这3点要求:

理解语篇中显性或隐形的逻辑关系

根据重复、解释和停顿,理解话语意思

理解非文字资源表达的意义

这就是说,以前做阅读理解,孩子读不懂文章,也可能根据问题来倒推,在文章里找答案。

但是这种答题技巧,以后可能就不灵了,只有完全掌握文章含义,才能拿到分。

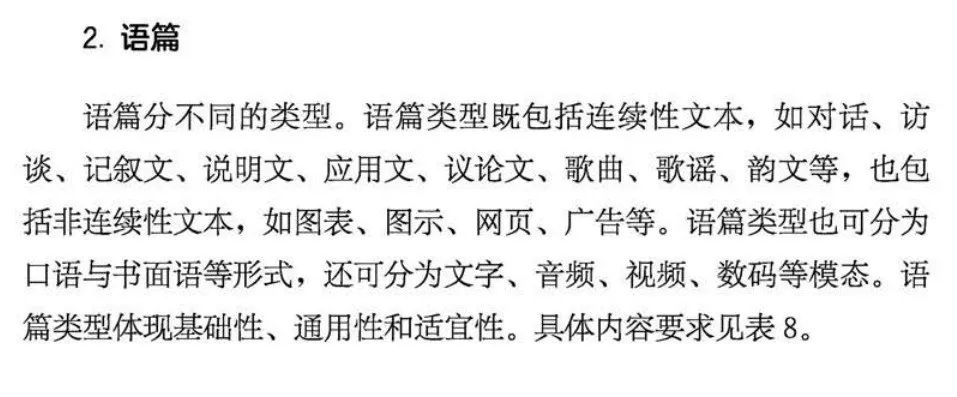

另外,这次新课标中还第一次提出了英语语篇的学习。它发出的信号就是,以后中考命题方式要和高考靠拢。

课时少,考察又变难了,说不定以后英语会变成最拉分的项目,父母掌握好娃的学习节奏,真的很有必要。

建议把握语言敏感期,学英语更轻松

云鲸灵建议家长可以利用孩子的0~6岁的语言敏感期接触英语。

1岁半到2岁半是孩子的口语敏感期,婴儿会开始重复练习在环境中经常听到的声音,并开始留意大人词汇的使用。

3-6 岁是幼儿书面语敏感期,也是语言学习的黄金期。

在这个时期,幼儿模仿能力强,学习语音、语法的速度特别快,对第二语言的语音、语调敏感,很容易学习外语,并且在这个时期学习了外语的孩子即使几年后不接触外语,一旦再认时,外语能力也很容易恢复。

家长可以通过有趣的影音视频、读物和闪卡,让孩子适当的接触简单的英语知识,可以通过声音、动画对英语有一个感性的认识,对今后的英语学习也会有很大的帮助。

6-7岁的孩子慢慢从“听说”向“读写”过渡,开始准备全面系统的学习。

如果家长能在这3个阶段让孩子接触英语,以后就能省点心了。

因为越接近12岁,大脑对新语言的敏感程度相对越低,学得也相对较慢了。

劳动课程与升学挂钩吗?不,可它作为重要参考和依据

近日,教育部发布《义务教育劳动课程标准(2022年版)》(往期我们也做了讲解点击查阅)。

从今年秋季开学起,劳动课将正式成为中小学的一门独立课程。

南京师范大学教授、义务教育劳动课程标准研制组组长顾建军称,近些年来,在一些中小学生中出现不爱惜劳动成果、不尊重劳动和普通劳动者、不想劳动、不会劳动,甚至劳动教育的育人价值被忽视的现象。

培养学生的劳动素养迫在眉睫、十分必要。

劳动课程内容

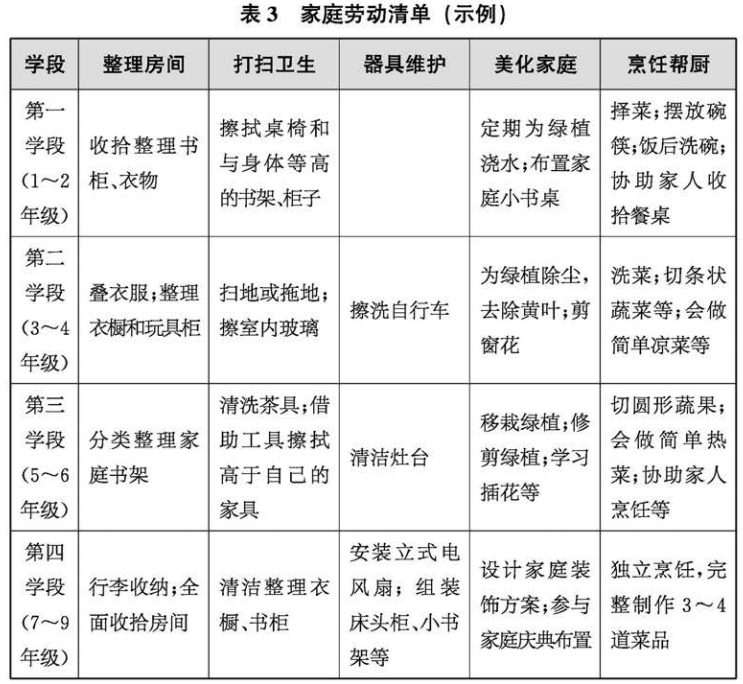

劳动课程内容分为日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动三大版块,共设置十个任务群,每个任务群由若干项目组成。

日常生活劳动版块:包括清洁与卫生、整理与收纳、烹饪与营养、家用器具使用与维护四个任务群。

生产劳动版块:包括农业生产劳动、传统工艺制作、工业生产劳动、新技术体验与应用四个任务群。

服务性劳动版块:包括现代服务业劳动、公益劳动与志愿服务两个任务群。

任务群针对不同年级学生,比重各有侧重,学校可结合实际,自主选择确定各年级任务群学习数量。

劳动课程与升学挂钩吗?

顾建军介绍,劳动作为一门必修课程,不主张“考试”,但一定有“考核”“评价”。

课程评价主要是两点:

一是加强在课程实施当中的综合评价;

二是把劳动素养的评价纳入学生综合素质评价体系,全面客观记录课内外劳动过程和结果,加强实际劳动技能和价值体认情况的考核,并且要建立公示审核制度;

把劳动素养的评价结果作为衡量学生全面发展的重要内容,作为评优评先的重要参考和高一级学校录取的重要参考和依据。

5月5日,江苏海安一小学学生进行“厨艺”比拼

是否会纳入未来中高考?

教育专家储朝晖表示,在目前的政策标准和相应的要求中,没有把劳动教育纳入中高考。中高考本身只是当下的、短期的评价标准。

学校、家长和社会应看到劳动教育的长远价值。

素质教育赛道细分,体育、美术先行

自从体育和美术加入中考之外,这届父母就越来越重视素质教育了。

这次新课改,这方面的变化是最大的,主要可以归纳成这些:

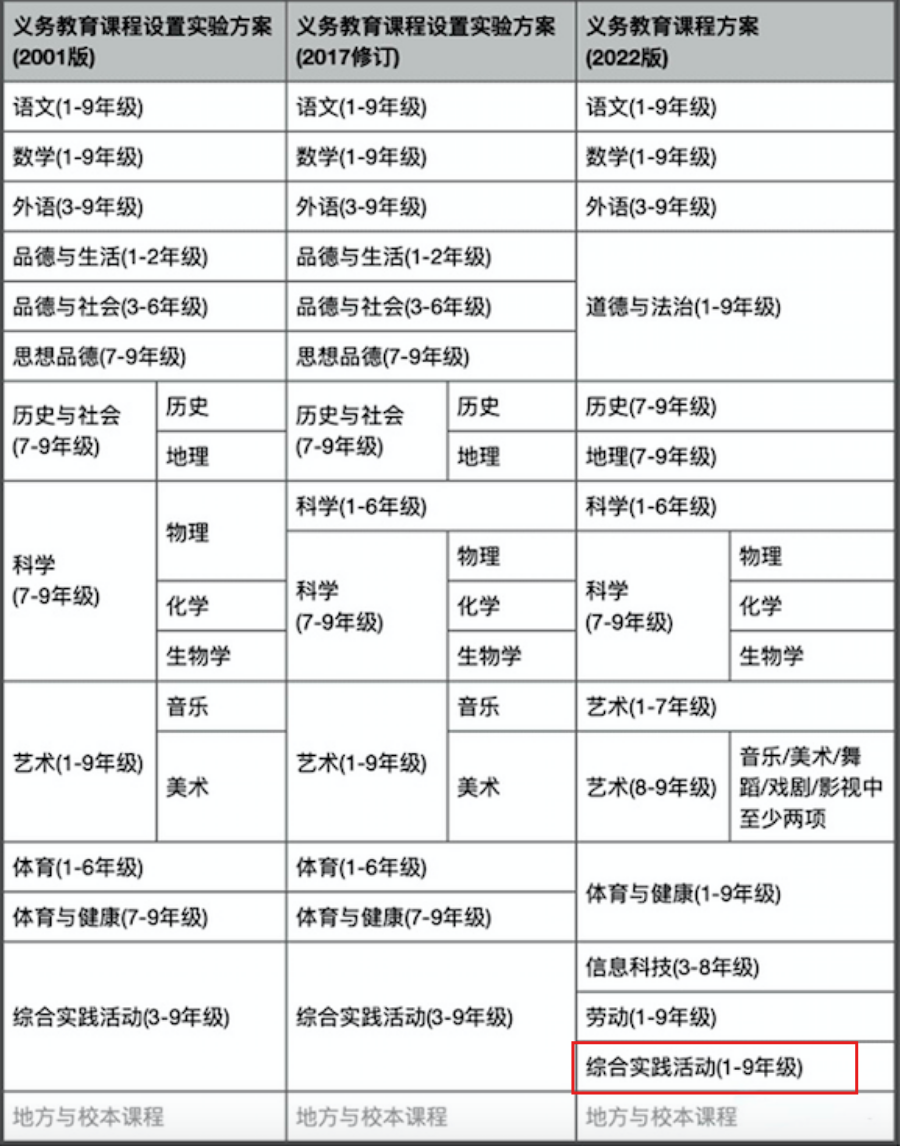

艺术课程设置更细化

1-7年级以音乐、美术为主线,融入舞蹈、戏剧、影视等内容,八至九年级分项选择开设,包括音乐、美术、舞蹈、戏剧(含戏曲)、影视(含数字媒体艺术)等,学生至少选择两项学习。

也就是说“美育”要从小学贯彻到中学。

以前年级越大,因为学科教育,放弃兴趣爱好的传统,很可能发生改变。

体育正式成为主科

不用多说了,课时占到了10%-11%,比英语课时还多,说它是第四大主科,一点都不夸张。

增加“劳动”、“信息科技”学科

以前劳动和信息科技是并在综合实践活动课程中的,这次都独立出来了。

劳动课是一年级开始学,对孩子的生活技能做了明确的要求。

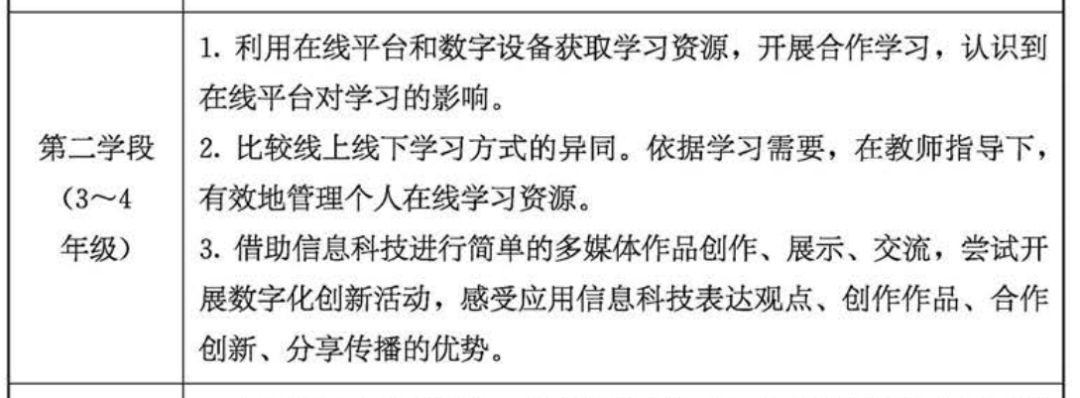

信息科技在3~8年级单独开设课程,占总课时的1%~3%。

以前我们学史地政那会儿,就说“科技兴国”,现在国家明显对孩子的“数字素养”越来越重视了。

科学和综合实践课提前

这两门课原先是从3年级开始上的,现在也提前到了1年级。

总而言之,新课标改革的根本原因就是要从校内进一步落实“双减政策”,所有的改革方向都明确了,今后要培养学生“德智体美劳”全方面发展。

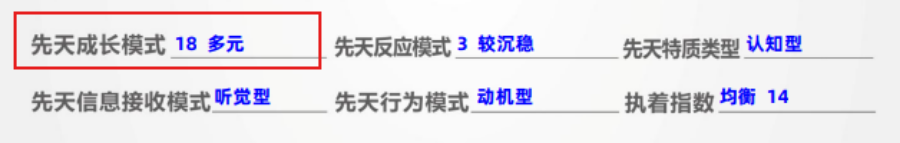

这对于天赋中“先天成长模式”是多元和高度多元这类孩子来说,可真是件好事。有了更多释放能量的空间,不用只对着老师讲的书本知识。

因为他们能够同时学习多样性内容,而双减和新课标改革为他们提供了更宽广、多样性、有变化和挑战性的学习环境,有利于激发他们的潜能,扩大发展空间。

这类学生在人群中占比也是相当大的,至少占60%以上。

但对于天赋中“先天成长模式”是专注和中间这类孩子,可能在学习过程中会稍微吃力,得一项一项任务专注去学习。

如果个体的多元智能、十大能力强弱差别非常大,那家长更加要适度调整教育策略和目标。

抓住孩子0~6岁第一个发掘潜能黄金期,尊重孩子的兴趣和个性,12岁前扬长补短,12岁后扬长避短。提升学习热情和能力,让孩子能够主动学习,胜任学习,提升自信。

孩子能够快乐地做最好的自己,未来的人生也会更精彩。

不得不赞叹,新修订的义务教育课程遵循了学生身心发展规律,强化一体化设置,促进幼、小、初学段间的衔接,提升课程科学性、系统性。

具体来看,一是注重幼小衔接,基于对学生在健康、语言、社会、科学、艺术领域发展水平的评估,合理设计小学一至二年级课程,注重活动化、游戏化、生活化的学习设计。

二是关注从小学到初中学生在认知、情感、社会性等方面的发展变化,把握课程深度、广度的变化,体现学习目标的连续性和进阶性。

三是了解高中阶段学生特点和学科特点,为学生进一步学习做好准备。

从这份课改和新课标中,我们能感受到,“减负”并不意味着躺平,而是要引导家长打破原先“辅导+唯分论”的路径依赖,重知识内化、实践和运用,去尝试更多其他的可能性,因材施教,培养更有素养、有想法、独立自主的学生。

今天的分享就到这里了,欢迎大家留言与我畅谈最近的教育变化,说说自己的想法或教育困惑。

关注获取,更多幼小初高成长规划资讯