学生压力大怎么办?孩子压力大怎么办?

一般来说,压力有三个来源:

可以左右你权力的上级(对孩子来说,当然包括老师和父母)

世俗的看法(我们成年人的主要生活压力源于此,它有个通俗的名字叫“面子”)

自己对未来的期许

其实第三个方面,常常是来自前两个方面的,分三个方面,只是为了方便聊。我当老师的体会是,对于学生来说,第三个方面占主导。

本质上说压力来自不确定性。我们的文化里是比较喜欢确定性的东西的。比如买保险喜欢买理财型的,到了70岁以后就可以每月领钱的。

七月底父亲手术在医院陪护,病房中一位河南的老人和我说:“谁要是能保证我孙子考上一本,我直接出10万。”

教育服务价格的敏感度很低,有的到了敲诈的地步,记得一位名师到合肥开考前押题班,一个学生收两万多,还达到20人方能开班。这恐怕与我们宗教般狂热追求确定性有关。

努力让孩子上名校,从某种程度上来说,也是在追求确定性。这个学校一本率90%,这个学校“985”率75%,感觉只要上了这个学校,孩子就考上一本、985了,这大概是名校借读总是屡禁不止的原因,好像不管孩子怎样,只要搭上概率的这趟车,就能确保直通名校。

学生压力大怎么办?

但常常把概率挂在嘴边的家长必须注意了,给个忠告:不要在孩子面前谈他上的学校的概率,这不会起到鼓励作用,还会有很大的危害。

人的大脑是意象式的,概率的描述会让不自律的孩子产生自己已经考上“985”了的假象,不用努力;事实上,很多家长也是这样想的。

而对于自律的孩子,因为他们往往更清醒,所以概率的描述只会让他们压力更大,也不利于正常的学习。

一般来说,上了高中,经过选拔,等于高手聚集,多数会有很大的压力。

而且,到了高中,“不再受宠”的失落,会强化这种压力。

这一点,无论高中老师和班主任多么努力,也是很难完全避免的。

孩子压力大怎么办?

老师常常被家长问到“孩子不学习怎么办”,这是常见的;但也常常有家长发愁:孩子自我要求太高怎么办。近期就有几位家长发信息聊到此事,家长的担心程度一点不比那些不学的孩子家长低。有出于孩子身体健康考虑的,更多是考虑孩子的心理健康,当然还有由此可能影响到孩子的最终升学结果的考虑。

关于孩子压力大,家长应该怎么办,先说几条基本原则:

表示理解,不要安慰。上面说了,不要用概率的确定性来安慰孩子,“没事的,你肯定能考上的”,对于过于自律的孩子,这样的话是极大的伤害,应该成为禁用语。只需要表示理解,也可以分享自己也有类似阶段,让孩子觉得有压力没什么大不了的,无需“大惊小怪”。

表达感受,不要“念经”。不要絮絮叨叨地说 “不要有压力”。这个前面已多次建议大家用“脑子里请不要出现一只蓝色的猫”的例子自测了。很明显,只会适得其反,人生错了方向,停止就是进步,这样的话不要说。在帮助孩子方面,很多时候,不说话远远要比说话有效的多,可惜我们家长常常控制不住自己。我们可以表达自己的感受,对他(她)的关切,或者因孩子有上进心而高兴等。情感的支持才最有力量,想想我们大人,面对各种压力时,是不是因为有亲人、爱人,才舒解,或者更有力量应对。

常讲故事,少讲道理。人从来不是被道理说服的,尤其是切身相关的问题。真正影响孩子的是故事,分享各类的故事,自己的或他人的,敛起我们的教育意图,就是真诚地分享。人增长了见识,才能应对压力。

长期坚持,不要急切。孩子的压力绝不可能因为家长或老师的一次谈话,就完全消除的。很多时候,孩子一开始是“测压”,他(她)想知道自己该焦虑到什么程度,因为家长表现得太急,就坏了事了。孩子一说,自己就惊恐万状,然后找各种人和孩子谈,这是非常糟糕的处理方式。要认识到,帮助孩子缓解压力,需要坚持很长时间,孩子其实很难压力完全释放。即使短时间内被劝解被说服,面对现实时,还会一次次的反弹。

保持淡定,率先垂范。我们从一个长期来看,孩子经历有压力的阶段,肯定不完全是坏事,所以我们要保持淡定。另外,有压力的学生背后一般至少有一位(组)有压力的家长,自己是不是真的做到云淡风轻了,还要时时自省。孩子对父母已经非常熟悉了,“我们只希望你健康快乐”之类的谎言,是绝不会影响孩子的。你在感觉孩子危急时真的有了这样的想法,孩子完全相信还会有一个延迟判断。

学生压力大怎么办?孩子压力大怎么办?

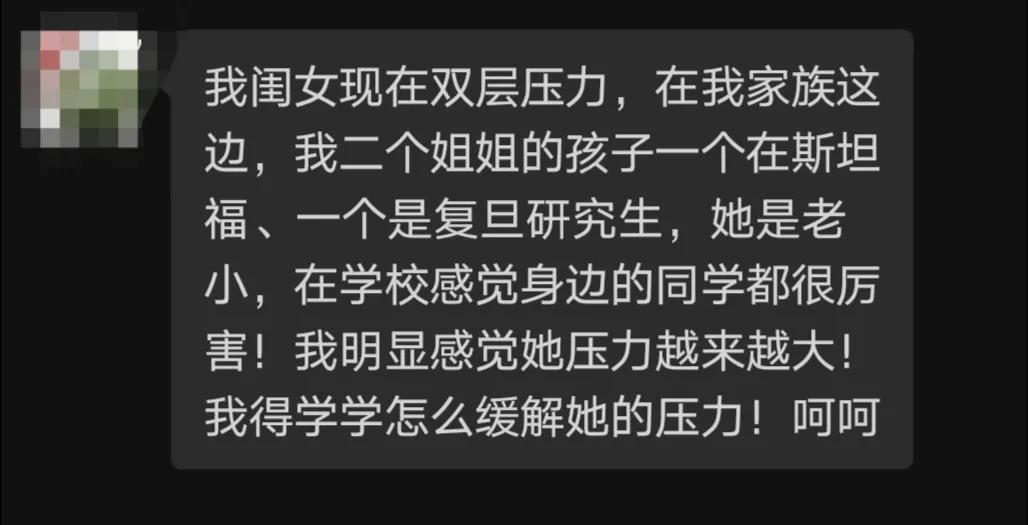

我们能改变什么呢?压力源有外部的,有内部的,内部常常是由外部产生的,而外部(优秀的哥哥姐姐和同学)又是不可能改变的,那只能改变内部对外部的认知。

因比较而产生的压力,思维前提有两个:

我觉得,我们家长应该在第一个方面着力。第二个方面,对于孩子来说,是几乎没法改变的。对于第二个方面,只有两种情况下没有压力:要么远远的超过他们(就像你作为公司老总不会因为公司里的员工工资拿的高而有压力),要么远远不如他们(就像绝大多数人都不会因马云王健林的财富而有压力)。

也就是说,“差不多”“有可能”才会有压力。我们绝不是每当想要的东西得不到就压力山大,除非认为我有权利得到时才这样。有人当上了美国总统这样的事,不会使我们压力很大;同桌数学比我多考了1分,我就压力大。

这没有办法。

那能改变的就是第一个方面。就要做好切割和分离,提高观察的像素,不能用笼统的“华二同学”和“兄妹姐妹”来建立联系,要认识到每个人都是不一样的,也应该是不一样。

这很不容易,上面说的五条原则要反复用、长期努力。怎么才能强化孩子的这种认识呢?

那就要回到根本,让孩子把眼光放得更长远一些,跳出眼前这三年,确定自己想过一种什么样的生活,未来想成为一个什么样的人,进行高像素思考,因为人生任何一种选择都是遗憾的选择。必须得考虑斯坦福和复旦毕业以后会怎样,要怎样,这样才会更理性。

这也很不容易,上面说的五条原则要反复用、长期努力。每个孩子都是不一样的,只能说大原则,很难给出具体的、放在各处都有效的方法。

关注获取,更多幼小初高成长规划资讯