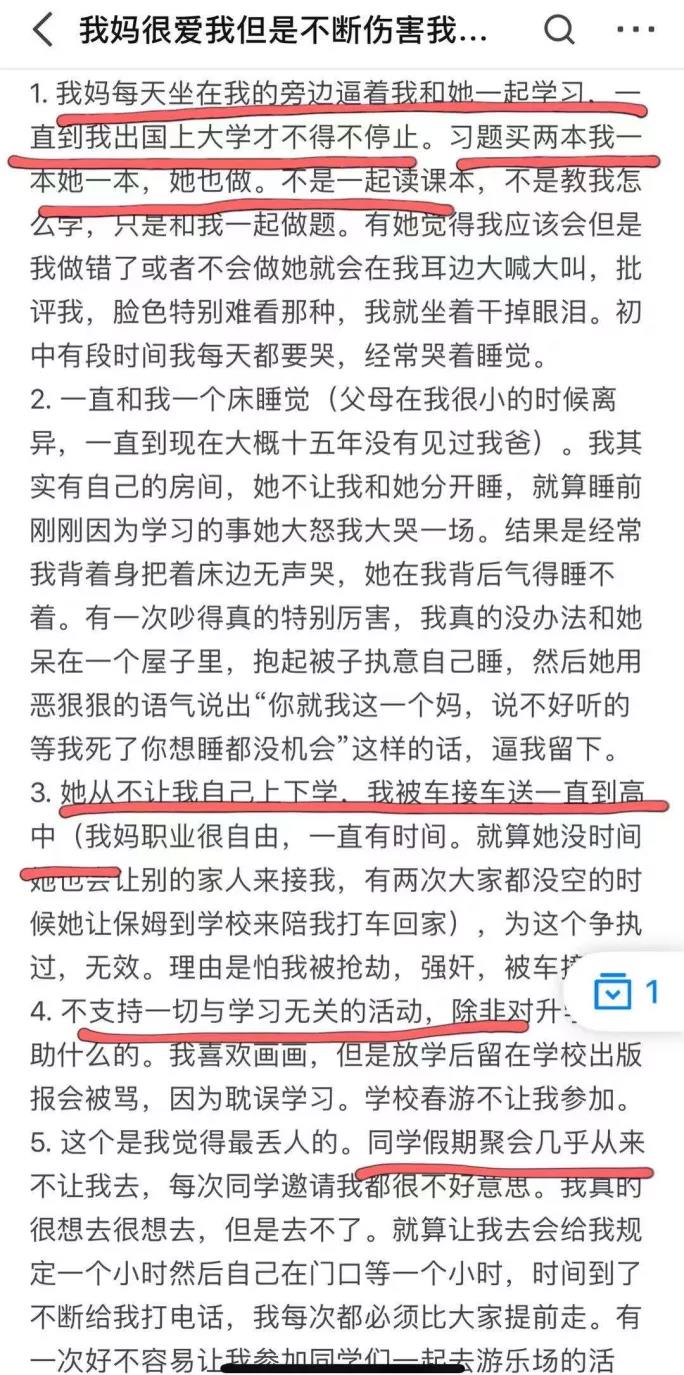

前几天,我在知乎上看到一个让人特别心酸的帖子:一个单亲妈妈把儿子当成了自己的全世界。她倾尽全力地照顾、培养儿子。

为了儿子的安全,她从来没有让儿子自己上下学,哪怕儿子已经是一个高中生了,她也依旧坚持接送;

为了儿子的学习,她会买两本一模一样的习题,每天和儿子一起做题;

她怕影响学习,不准儿子参加同学聚会,也不准儿子去游乐场。

终于,她历尽千辛万苦,把儿子送进国外的一所知名大学。可她的爱,虽然让儿子变得很优秀,却也让儿子的内心很痛苦。

儿子在知乎上控诉道:“我妈很爱我,但是不断伤害我,导致我现在通过疏远她而伤害她,我不想再这样下去了,太痛苦了!我该怎么办?”

纪伯伦曾说过一句话:人的嘴唇发出的最甜美的字眼,就是妈妈。

妈妈是孩子最亲近的人,妈妈的爱是孩子最深的渴望。 可是在这个男孩眼里,妈妈却成了自己最想躲避的人,她的爱把自己刺得遍体鳞伤。

心理学上有个名词叫做“非爱行为”,意思是说:“妈妈都是爱孩子的,但妈妈的行为并不都是爱孩子的。”看完下面这几个孩子的故事,也许我们能找到有些母爱会伤人的真正原因。

有附加条件的母爱,折断了孩子的翅膀

两年前,有一则特别让人心痛的新闻。

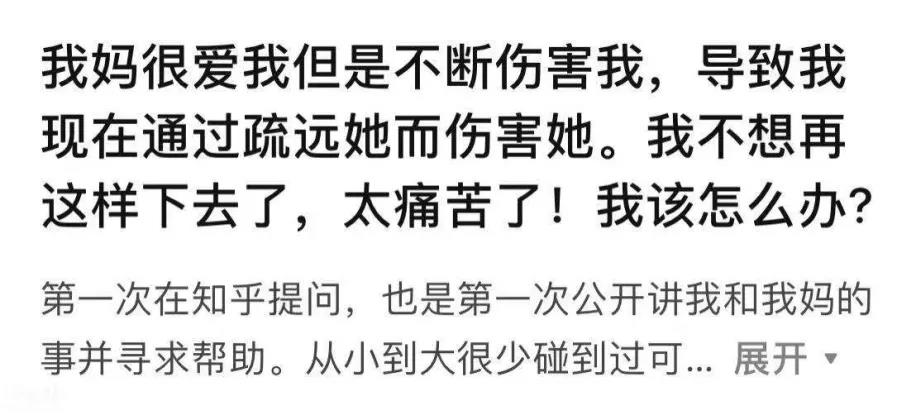

一个高三男生,给妈妈发了几张自己的自拍照,并告诉妈妈: “虽然很自私,但我希望你能记住我的模样,真的很幸运遇到你这样的妈妈,您的恩情,我来世再还吧。”

几秒钟后,男孩纵身一跃,跳入了黄河。妈妈接到警察的电话后,赶到现场,撕心裂肺地痛哭。她怎么都想不通,为什么跟自己相依为命,优秀又懂事的儿子会选择走上这条路?

母子二人最后的聊天记录,给出了答案,原来男孩因为考试没考好被妈妈训斥,他给妈妈发信息说:

“都是我的错,我不该活在这个世上。”

“以后用不着你付出了,你的钱我一分也不会用了。”

“我真的想好好学,考个好大学,希望这个愿望,下辈子可以实现吧,我爱你,下辈子,别做我妈了,太累了。”

男孩发给妈妈的每一条信息,其实都是在向妈妈求救。男孩因为学习的压力和痛苦,已经处在了崩溃的边缘。

男孩希望妈妈看见他的疲惫和痛苦,希望妈妈无条件地关心他、爱他,而不是只关心他的学习,他的成绩。

然而,妈妈完全体会不到男孩的情绪异常,依旧苦苦规劝儿子以学业为重:

“妈妈因你考到外高而荣幸,我希望你这次也争取轰动一哈周边的这几个学生,老师说了,你学习如果用心了,没问题,你是聪明的娃娃。”

最终,妈妈的回复,浇灭了男孩心里最后一丝希望,他做了一个最极端的选择。 一个妈妈对孩子的爱本应该是无条件的,是“无论你好与不好,我都爱你”。

如果妈妈的爱有了附加条件,孩子就会不停怀疑:“妈妈到底爱的是我,还是学习好的我、听话的我、懂事的我......”为了得到妈妈的爱,孩子也会不停地证明自己。

一旦证明不了,孩子就会觉得自己“不配被爱”,自暴自弃,甚至采用极端行为否定自己的价值。

美国心理学家也曾通过追踪发现:

那些能够自我实现的人,通常都在童年时期得到了父母无条件的爱。

父母的接纳和认同,才能让孩子的内心充满安全感和力量感。

无条件的爱才是对孩子的滋养,有条件的爱是对孩子的伤害。

没有原则的母爱,只会养出没有底线的孩子

前段时间,河南洛阳发生了一件让人气愤的事情:一位妈妈带孩子去电影院看电影,结果孩子不老老实实地坐着,却跑到电影屏幕下方不停地用手拍打屏幕。

而孩子的妈妈也一直没有阻止孩子的不当行为,当影院的工作人员进来制止时,电影屏幕已经被破坏。

影院的工作人员只好找到孩子的妈妈,想跟她协商一下赔偿的问题。

然而,妈妈不但拒绝赔偿,还倒打一耙,说影院并没有提前告知电影屏幕是不可触碰和拍打的,而且影院的行为让孩子的身心受到了影响。

一位儿童心理问题专家曾说过:孩子的问题折射的是家庭教育的问题。

父母没有原则,不给孩子立规矩,孩子就永远不会知道什么该做,什么不该做。孩子做错事,父母不及时管教,一味地姑息和纵容孩子,很可能会害了孩子。

赵薇曾在真人秀《中餐厅》里说,不能让孩子在家里的地位这么高,如果将来父母老了,他会觉得父母不重要,会做出一些出格的事情,家长和孩子要平等相处。

有不少网友称赞她说“爱得有原则,不溺爱孩子”。要让这样的孩子明白,在家庭中每个成员都是平等的,不能因为自己小就可以胡搅蛮缠不讲道理。

这个时候父母应该给孩子树立好榜样,在家里也要有规矩,不合理的要求不能满足,即使是哭闹也不行。

对待长辈要孝顺和尊重,不能像“小皇帝”一样仗着他们的疼爱就可以没有礼貌,对他们颐指气使,这些都是万万不可的。

如果父母从小就不断地姑息、迁就、纵容、包庇孩子的错误,只会让孩子越来越丧失底线,一错再错,直到毁了他的一生。

父母没有原则的爱,就是对孩子最大的伤害。

过度的母爱,禁锢了孩子的未来

“你现在恨我没关系,”多少中国母亲说过类似的话。一个身体只能承受一个灵魂,父母密不透风的监控,让孩子经常处在高压状态下。

即将初中毕业的纪培伟,成为被丈夫背叛的母亲人生唯一的希望。

可是纪培伟惊恐发现,他一直在重复地过同一天,每一天都是礼拜三,每天撞见同一个人,遇到同一个司机,说同样的话……

给妈妈上交同一张修改过分数的成绩单……看着儿子一如既往地欺骗她,妈妈终于忍不住对他说:“如果你再不修正这个错误,你的人生就会一直卡在同一天。”

原来,纪妈妈无意获得了一个神奇的遥控器,可以遥控儿子的人生。小到衣食起居,大到精神思想,妈妈都要儿子按照自己的想法来。

不合乎要求,就推倒重来。纪培伟就像杯中的小人一般,沉到水底,压抑得无法呼吸。当他试图反抗妈妈扼杀他的天性时,换来的是更强势的镇压:“再说,就变成二十次。”

“你现在恨我没关系,将来,你一定会感谢我的。”当死亡也不能结束这一切时,他妥协了。

最终,在遥控器的“帮助”下,他朝着妈妈的期望,成为一个成功人士,过上了优渥的生活。小时候的伤痛和对初恋的怀念让他一直不能释怀,于是他想偷偷拿回遥控器。

不巧的是,这一幕正好被妈妈撞上,妈妈气愤地冲他喊:“你以为遥控器我只有一个吗?”

“生命是我们自己的,它长什么样子,都应该是我们自己负责。”只是母亲,只想把孩子修剪成早预设好的模样。

杨澜曾经说过:“一个妈妈最大的成功,就是让你的孩子成功地离开你。

妈妈最终要放手,最终要让他走向自己的世界,成就他自己的人生,这才是母爱最伟大的地方。”

父母不可能陪孩子一辈子,也不可能保护孩子一辈子。

以爱的名义过度地干涉控制孩子,会剥夺孩子自我成长的机会,相当于砍断了孩子的手脚,禁锢了孩子的未来。

只有给孩子探索、尝试、吃苦、甚至是受伤的机会,孩子才能学会独立,学会勇敢承担。

牺牲自我的母爱,带给孩子的只有痛苦

曾经在电视节目上看到这么一个案例,讲的是一个40多岁的妈妈,在郑州租房陪女儿读大学的生活。

视频开头,面目苍老的妈妈在十几平米的出租房里,给来访者展示她从外面捡回来的过期食品——牛奶、饼干等等。她说这都是别人扔了喂狗的东西,她捡回来自己吃。

随后妈妈抱怨着女儿乱花钱。T恤200多元,风衣700多,衣柜里随手拿出的衣服看起来都不便宜,“不低于1千元”。

这位妈妈拿出一个苹果笔记本电脑,说是为了让女儿好好学习买的,花了一万多。此时女儿辩解说,自己并没有要求苹果,买个四五千戴尔足够了,但是妈妈非要从香港买回了这个。

此外,妈妈还展示了女儿用的新款苹果手机,“都给她用最好的”。

目前现实的情况是,女儿今年20岁,16岁考上大学之后,本该毕业的她因考试多次挂科,“自理能力差”,已被学校强行勒令休学两年。

为了陪她完成剩下的学业,妈妈开始租房陪读。妈妈的到来并没有让情况得到好转,女儿经常躺床上不出门。

妈妈委屈愤恨,她觉得省吃俭用,倾其所有对女儿付出,为她花钱武装到牙齿,给她提供最好的,女儿却并不领情,冷漠至极。

为了督促女儿上学,她忍不住会抱怨,甚至打骂,结果是女儿开始反击,甚至扇母亲耳光………..

这样的母女关系,这样的生活状态,让人看了真是大跌眼镜!究竟是怎样的教育方式,导致了今天这样的结果呢?

我们又能从中得到什么教训呢?父母想要以“牺牲感”引发孩子的“愧疚感”,其实是对孩子的一种伤害。

现实中,这样愿意为孩子“牺牲自我”的妈妈还有很多。妈妈以为把孩子的快乐凌驾于自己的痛苦之上,是对孩子的爱。

殊不知,这种被迫的、扭曲的、拧巴的爱,带给孩子的并不是快乐,而是愧疚、压抑和痛苦。妈妈对子女付出的感情,应该是发自内心的爱的表达。

只有给孩子最质朴最无私的爱,孩子才能愉快地接受,真心地感恩。

尹建莉曾说过:

“父母之爱都深如大海,但有质量差别。决定质量高低的,不是父母的学历、收入、地位,而是对细节的处理水平。”

这些“非爱行为”或多或少地都会出现在每一个妈妈身上,想要减少对孩子的伤害,我们就要时刻警惕,时刻反省自己的行为。

关注获取,更多幼小初高成长规划资讯