前几天,有位家长给我们留言:“我快被孩子折磨疯了,每次孩子哭闹的时候,我都耐心地哄,可是什么用都没有,孩子反而哭得更厉害。”

这种情况,几乎在每个家庭都存在着。不管因为什么原因,孩子哭闹,往往是最让家长头疼的。

反复哄,但孩子根本听不进去,自顾自地嚎啕大哭;不搭理孩子,他又开始打滚撒泼。这简直就是对当代家长的“酷刑”啊!

那么这到底是为什么呢?

其实对于这个答案,很多家长存在着2个误区,下面我们先来简单讲解。

孩子大哭大闹,就是为了吸引家长注意

在孩子尚未构建完整的语言表达体系之前,他们是会通过行为来向家长表达内心的想法和情绪的。所以除了故意吸引家长注意之外,还有一个关键的原因,那就是表达情绪。

孩子是很简单的,开心就笑,难过就哭,所以对于情绪,他们从不会遮遮掩掩。一般来说,孩子大哭大闹止不住的时候,通常就是在表达负面情绪。

家长越哄孩子,孩子越得寸进尺

家长总是会用大人的思维判断孩子的一举一动,所以当我们耐下心来哄孩子,可孩子不领情的时候,你当然会认为这是得寸进尺。

如果站在孩子的角度,会是什么样的呢?

当家长不能理解孩子的情绪和想法,又不愿意倾听的时候,孩子就会通过极端的方式试图让家长关注。

综合上面所说的,我们可以得出一个初步的结论:家长越哄孩子,孩子就哭得越凶,背后的原因很有可能是你在“无效共情”。

我们先来说说什么叫做“共情”。

最初提出这个概念的是人本主义创始人罗杰斯。共情指的是理解他人内心感受的能力,简单来说,就是换位思考的能力。最近几年,在育儿领域中,共情这个词被许多专家反复提到,也成为新一代家长教育孩子的核心。

我们总是开玩笑说,过去孩子闹的时候,家长打一顿就好了;现在孩子只要哭了,家长就要各种耐心讲道理,还要安慰。

但最令人无奈的是,过去的孩子打一顿,就什么事都没有了。

现在的孩子,你越是试图理解他,他就越是变本加厉。

我知道,你一定尽自己最大的可能去共情孩子了,可似乎这并没有什么效果。那么,到底是哪里出错了呢?

其实大部分家长并没有做错什么,我们也很努力地和孩子换位思考了,但问题的根本就在于共情的目的。

不可否认的是,当孩子哭闹不止的时候,不管我们用什么方式,最终目的都是希望孩子能够马上安静下来。当我们以此为目的到时候,就会很容易出现无效共情。

无效共情一般分为两种:

第一,和孩子共情的过程中,讲道理大于讲感受。

比如,孩子睡前吵着要看动画片,但是家长关掉了电视,这时候孩子哭得稀里哗啦。我们都能理解,当孩子想做一件事但是又不被允许的时候,情绪自然会很糟糕。

所以通常家长就会耐心给孩子讲道理,告诉他睡前看电视会睡不着,第二天又起不来,那么就会影响白天的学习状态。这话说的确实很对,可孩子根本听不进去,反而会觉得“爸爸妈妈根本不懂我”,然后继续哭闹。

或者,有些家长会说:“宝贝,我知道你看不了心爱的动画片会很不开心,但现在是睡觉时间,我们应该躺下来了,对吗?”

这种讲道理的方式,不仅忽略了孩子内心真实的需求,也解决不了根本问题。同时,总是这样跟孩子讲道理,孩子的语言表达能力也得不到锻炼。

第二,过度关心或者冷漠。

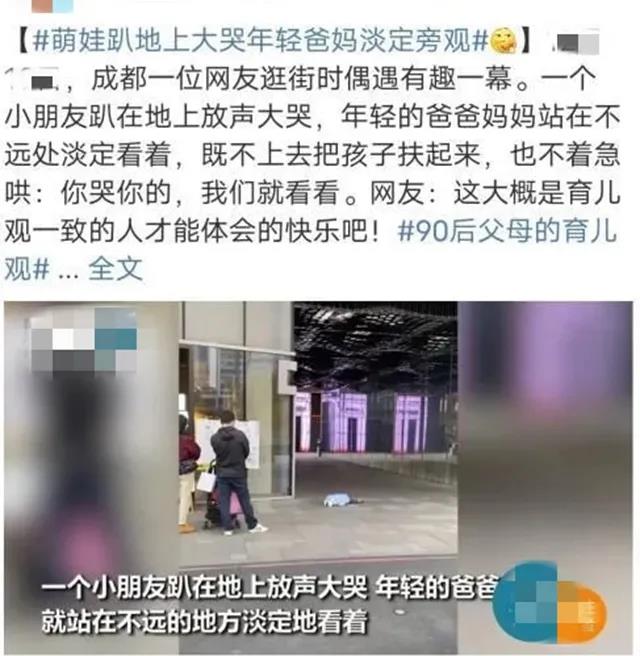

记得之前网络上一对90后夫妻带娃的视频火了:

孩子又哭又闹又打滚,而爸妈则在一旁静静地看着。

对于这件事,网友的看法褒贬不一。

有人认为,家长这么做是对的,孩子无理取闹,你越是搭理他,他就越得寸进尺。但也有人认为,总是这样忽略孩子的情绪,那么时间长了,会给孩子带来伤害。

其实,我们可以在孩子情绪崩溃的时候,给他一定的时间冷静,然后再和孩子沟通。但如果家长希望孩子自己恢复平静,想通所有的事情,那么几乎是不可能的。

对孩子的情绪过度冷漠,很有可能造成孩子安全感缺失,甚至导致性格封闭。

还有一些家长总是会对孩子过度关心,比如孩子摔倒了,家长第一时间跑过去说:“宝贝,摔疼了吧,爸爸妈妈给你吹吹。”

这样会给孩子一个心理暗示,本来不想哭的,也会哇哇大哭。

对孩子的情绪,我们要理性对待,感性处理,帮助孩子探索自己的内心,而不是将大人的思维强加给孩子。那么我们到底要如何和孩子“有效共情”呢?

今天,我给家长们分享几个小妙招,在共情的基础上,增加一些沟通技巧,效果会更好哦!

接纳孩子的情绪

其实孩子和大人一样,都会产生各种负面情绪,压力这件事,并不是大人的专属。

所以不管孩子产生什么情绪,悲伤、委屈、愤怒等,我们都要试着接纳,给孩子一个“抱持”的环境。也许你会说,那这样不就是要家长惯着孩子胡作非为吗?

其实并非如此,接纳指的是接纳孩子的情绪,而不是他所有的行为。

比如孩子因为某些原因不想去上学,在家里拖延得快要迟到了,这个时候,大部分家长看到垂头丧气的孩子,肯定气不打一处来,然后训斥一番。

这样做不仅不能帮助家长看到孩子厌学的根本原因,也会让孩子情绪更加崩溃。

相对比较合理的做法是,我们要先尽量看到孩子的情绪,然后温柔地问:“宝贝,你看起来很害怕,发生什么事了吗?”当孩子感受到家长的接纳了,自然就会慢慢打开心扉,然后把内心的想法说出来。

帮助孩子认识情绪

对于语言表达能力差的孩子来说,想要说清楚自己的情绪,是一件很难的事情。所以,作为家长的我们,要帮助和引导孩子认识情绪。

家长可以借助一些情绪认知卡片,让孩子了解不同的情绪下,人会产生什么样的行为。

这样,孩子就不至于每次在负面情绪产生的时候,手足无措。同样地,认识了情绪,孩子也能向家长表达喜怒哀乐了。

平时我们也可以带孩子做一些小练习,给出孩子几个情绪场景,让孩子判断自己的感受。

一起探讨烦恼,寻找解决方案

安慰孩子能够让他的情绪得到缓解,但对孩子来说,提高抗挫折能力,以及解决问题的能力是更重要的。

所以,每次孩子情绪不好的时候,家长可以先接纳他的情绪,然后给他情感上的力量支持。等孩子冷静下来之后,我们就可以陪伴孩子一起为产生的烦恼做一次小小的“复盘”。

比如孩子没考好,心情非常差劲,那么我们可以先告诉孩子,人不可能总是成功,有失败是很正常的。

如果想要考好,那么必须要梳理一下自己犯了什么小错误,思考以后如何避免。或者家长也可以多跟孩子分享,当自己遇到困难的时候,通常会怎么做。

每个人都会有情绪,孩子也不例外,如果我们总是忽略孩子的情绪变化,那么将会导致孩子产生心理问题。所以,关注孩子的心理健康,要从情绪开始。最后,希望每个家长都能记住这几个词:接纳、包容、陪伴。

关注获取,更多幼小初高成长规划资讯