古语云:“孔子家儿不知骂,曾子家儿不知怒,所以然者,生而善教也。”

父母是孩子第一任老师,这是天下父母共同的责任,是父母在教自己的孩子走第一步路,说第一句话,认第一个字。

孩子在认识世界,培养性格的道路上,爸爸和妈妈无疑是具有导向性的角色,并且是无可替代的倾尽所爱。

为了让自己的孩子得到更好的资源,享受更好的教育,不少家长忙于积累财富。

而孩子所需要的精神营养却成了空白。

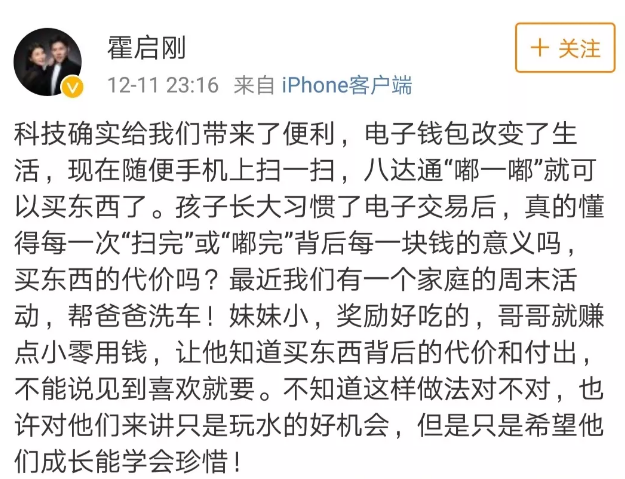

前段时间,霍启刚在微博分享儿女近照,照片中他的一对儿女正在洗车,小小的人儿非常专注。

霍启刚配文说:“最近我们有一个家庭的周末活动,帮爸爸洗车!妹妹小,奖励好吃的,哥哥就赚点小零用钱。”

他希望通过这个行动让孩子们知道“买东西的代价”,“不能说见到喜欢就要……希望他们能学会珍惜。”

这条微博受到网友的一致称赞,#霍启刚教育观#也成为当日的热搜。

其实,这已经不是霍启刚夫妇第一次因为教育观念上热搜了,作为豪门育儿的一股清流,他们早就被视为育儿教科书。

两人带孩子去农场插秧,领悟农民劳作的辛苦,让孩子学会珍惜,学会知足。

带儿子一起做公益,带他去地铁站义卖筹款,让他认识到,世界上还有很多人,生活得很辛苦,需要帮助。

带孩子去乡镇卫生所探望医生,向乡镇医生学习和致敬,让他知道普通人,也可以尽己所能发光发热。

虽然生于富贵之家,但从来不见他们“富”养儿女,不带优越感。

他们让孩子见识了豪门之外,大部分人的生活日常,让他们习得的是朴素而正面的价值观。

他们在把“富二代”,当普通人去养。

但现实中恰恰相反,有越来越多普通家庭的父母,将孩子养成了“富二代”。

前不久,有这样一则新闻。

一位海外留学归来的儿子,在家啃老十年,父子二人经常为了此事争吵。

父亲一气之下,把给儿子买的轿车、房子砸得一片狼藉。

儿子也想要“以牙还牙”,砸了父亲的家,还想砍死父亲。

在这个新闻中,我们发现一个很值得深思的事情。

“孩子”在家啃老十年,父亲却给他置办好了房子、车子。

这个“孩子”从来都不知道,自己是缺钱的,他也许一直以为父母的财富就是自己的。

让孩子太容易得到,不让他看到生活的艰辛和不易,他永远都无法真正长大成人。

养儿育女之路,也是父母自我完善的修行之路。

所有时代的教育都是在都拼爹妈双方,但拼的绝不仅是财富。

而是用父母自身的良好素质影响孩子的结果。

寒门能出贵子,富贵人家也不见得一定是人才。

所以,真正的“拼爹拼妈”,应该“拼”的是作为父母能影响孩子成长的良好修养和素质。

拼爹拼妈,首先是拼责任。

作为父母,在教育孩子时不要缺位,履行好自己的职责,这才是“拼爹拼妈”的真正含义。

现实中有太多的父母,他们或是由于工作忙,或是因为生意累,经常把教育孩子的希望寄托在别人身上。

他们或是把孩子托付给亲朋,或者给孩子报最贵的辅导班,请最好的家庭教师,托关系送孩子进最牛的学校,希望自己花出去的钱能够收到好的教育效果。

但往往,他们会事与愿违,花了大价钱砸出来的孩子,却问题多多。

因为他们不知道,教育孩子的责任是任何外人不能代替的。

电视剧《小欢喜》里的季杨杨就是一个典型,他的父亲是高官,一直在外奔波求职,母亲也工作出色,他更多的是由舅舅来照顾,每次家长会都是舅舅来开。

虽然在外人眼里,季杨杨有做官的父母,有做生意的舅舅,家境惹人羡慕,但季杨杨过得并不快乐,他不仅学习成绩不好,而且在心理上也有一些问题。

前些日子,那位家里没有宽带又舍不得流量费,不得不在村部蹭网的女孩感动了无数人,而同样让人感动的,还有他的父亲。

女儿在大门的一边认真学习,父亲则蹲在大门的另一侧,默默地陪伴着她。

这位父亲,虽然连给女儿上网的钱都没有,但跟那些给孩子准备好了所有的设备,然后自己去玩游戏打麻将的父亲相比,他显然更合格。

因为,他懂得陪伴和支持。

拼爹拼妈,其次是拼见识。

父母眼界的高低决定了孩子的成长方向,如果父母有更高的站位,更广阔的视野,对孩子的发展是很有利的。

当然,很多人都做不到这一点。

不过,至少在学生时代,家长可以有一个最基本、最朴素的认识,那就是读书有用。

这一点,和身份地位无关。

我们都知道古代的孟子,他虽然是贵族之后,但幼年丧父,家境贫寒。

为了给他创造一个好的学习环境,孟母曾三迁其家。

我们想,孟母一开始并没有做出宏大的规划,想让孩子成为圣人,但她知道读书才是人生的正途,知道让孩子在该读书的时候努力读书,这已经足够。

那位因《感谢贫穷》一文火爆网络的王心仪同学,她出生在一个贫寒之家,但她的妈妈知道教育对孩子的重要性,在对孩子的教育上,从来没有吝啬过,尽自己最

大的能力去创造学习条件。

最终,王心仪考上了北京大学。

而在生活中,很多家庭条件不错的家长,却经常抛出读书无用论的观点。

比如我们就经常碰到过这样的家长,孩子不认真学习,上课捣乱影响他人,把家长叫来,他们却跟老师说:“你们把我们的孩子看好别出事就可以了,成绩好坏无所谓。”

家长这样的认识,注定孩子飞不高,走不远。

拼爹拼妈,第三拼的是教养。

最基本的教养,是尊重别人,尊重自己,有爱心,有善心。

这些,同样与贫富无关。

因为最好的教育,是根植于内心的修养;无需提醒的自觉;以约束为前提的自由;为别人着想的善良。

10岁的小学生刘显昊有一天像往常一样搭公交车上学,公交车上人很多,但是却有一个座位始终没人入座,等到他走进后才发现原来那一张椅子上有积水。

小昊没有像周围的大人那样,宁愿站在一旁,对此置之不理,他从书包掏出纸巾,细心地把积水擦干,然后默默地退到一边,跟旁边的乘客说:“可以坐了。”

对于小昊来说,这不过是一件举手之劳的小事,却在网上引起了极大反响,一夜时间刷爆了青岛人的朋友圈,更被称为“青岛小暖男”,很多网友留言称赞他:

但正是因为举手之劳而劳之,才更显得他家教佳,有教养。

同样的事情,也发生在天津的地铁上。

一个小时候没教养,长大后成了“熊大人”的男子,不顾车厢里其他人的感受,肆意剥起了味道很大的大蒜,还把蒜皮撒了一地。

旁边的乘客虽然不满,但也没说什么,只有一位穿校服的女学生,走上前去,默默地弯腰把一地蒜皮捡起拾到手里,把垃圾带出车厢。

被问及为什么这么做的时候,她是说了一句:“我爸妈教过我要这么做。”

一个人的教养源自于她的公德心。

没有人有义务要捡起地上的垃圾,但是你做了,城市就会变得更加干净。

父母的教养,决定孩子的素养。

破土的幼苗需要肥沃的土壤给予营养;奔涌的河流需要融化的雪水赐予力量。

孩子是一面镜子,照出父母自己的样子。

父母的教养,决定孩子成长的方向。

“子不教,父之过”,每一个熊孩子的背后都站着一对缺乏教养的父母。

教育是一个持续施以水和阳光的过程。

真正的教育不在黑板、不在书本,而在点滴的生活中。

一口气吃不成个胖子,教育是一个潜移默化的过程,润物细无声。

教育如同细水长流,不是在某一阶段完成,而是伴随我们一生。

父母教育子女,千万不能有完成任务的想法。

教育不是单纯的教给孩子知识及生活技能,更重要的是教给孩子们人生道理,让他们形成正确的人生观。

十年树木,百年树人,父母才是孩子此生“好教育”的起点。

关注获取,更多幼小初高成长规划资讯