心理学家李玫瑾教授曾经在一个讲座中说过:

“对于孩子的成长,良好的性格品质比能力更为重要。”

一个孩子内心是压抑、灰暗的,未来很容易在人生路上踟蹰不前,甚至走偏、栽跟头。

而阳光、自信果敢的孩子,内心是积极、明朗的,无论遇到挫折还是困境,都会建立一个良好的心态,浑身充满正能量,未来更容易成功。

作为父母,我们在倾尽全力为孩子的成绩助力时,不要忘记赋予孩子一个自信、阳光的好性格。

以下几个养育细节,对孩子的心理健康非常重要,父母一定要注意哦。

把决定权交给孩子VS凡事替孩子做决定

网上有位饰品店店主,讲述了这样一件事情。

一对母子到店里购买钥匙扣,男孩看起来唯唯诺诺的,一边用手摸索着喜欢的图案,一边向母亲投去渴望的目光。

然而,母亲却果断拒绝了儿子的想法,让他小孩子不要太多事。

店主说,他看到大人盛气凌人的样子时,顿时明白了男孩没有自信的原因。

连一个小小的钥匙扣,都不能遵循自己的喜好去选择,他的世界里,注定填满了太多的干涉和捆绑。

一个不被允许做决定的孩子,是无法获取自我的掌控感的。

在被命令和压制充斥的环境里,他会越来越怀疑自己,不敢做决定。

长此以往,孩子内心那颗自卑的种子会不断发芽,挤占自信心成长的土壤和空间。

别小看一个让孩子做决定的举动,它背后的深意,是对孩子自主权的尊重,更是培养自信心的关键。

凡事替孩子做决定,不如在适当的范围内,把选择权还给孩子自己。

孩子的成长,需要自由度和掌控感,从而发展出对自我的认可和信任,铺就自信心的土壤,变得越来越强大。

孩子发脾气时冷处理VS不允许孩子发脾气

《超级育儿师》节目里,记录了许多“爱发脾气”的孩子。

他们的表现常常是:崩溃大哭、地上打滚、摔玩具、扔东西、甚至攻击别人……

面对这些情况,有的父母手足无措,有的父母暴力制止。

印象深刻的是晨晨的爸爸,他看见孩子哭闹,自己情绪也跟着激动起来,粗鲁地把儿子抱走,并进行了深刻的“教育”。

命令儿子停止哭闹;

要求儿子自己打自己手心;逼着儿子承认错误。

在一番管教过后,晨晨收敛了脾气,用手背抹着眼泪,把头深深地埋在胳膊里。

孩子虽然看起来平静了,但那被压抑的负面情绪,被无视的需求,正在逐渐潜藏进他的潜意识中,影响他性格的发展。

正如育儿师詹红红所说:“父亲的行为,给孩子造成了极度的恐慌,非常容易落下心理阴影。”

生活中,又有多少父母像晨晨爸爸一样,用发脾气的方式,去阻止孩子发脾气呢?

其实,孩子发脾气,是因为内心有诉求未被满足,同时表达能力受限,以及情绪脑发育不成熟的结果。

一味地制止孩子发脾气,是违背心理发展规律的。

当面对那个“爆炸”的孩子,不妨用正面管教的方法,学会“冷处理”。

首先,父母要保持情绪稳定,平静地面对发脾气的孩子;

其次,给孩子一段缓冲情绪的时间,等待他的自我调节;

最后,通过平静的沟通和交流,传递正确的价值观和行为规则。

“冷处理”的方式,并不是父母对孩子置之不理,而是需要父母用冷静的态度,管理好自己的情绪后,理解和看见那个孩子的内心世界,给他更好的爱。

每一个被允许发脾气的孩子,会在父母的接纳和看见下,获得安全感和归属感。

这份接纳和看见,会驱散孩子内心的恐惧,他不必卑微地讨好父母,而是敢于表达自己,坚持自我。

多给孩子肯定的眼神VS习惯否定、打击孩子

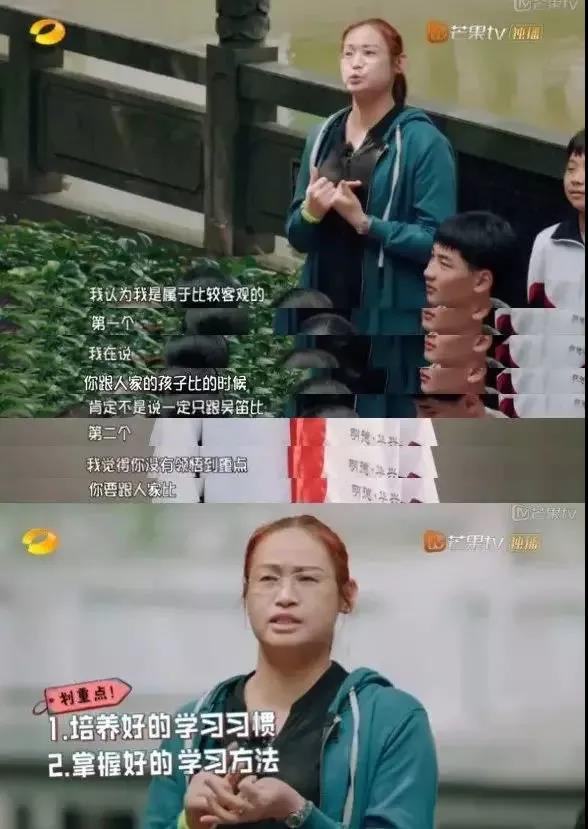

综艺节目《少年说》里,一个叫袁璟颐的小姑娘,对自己的妈妈喊话:“你自己的女儿也很努力,为什么你就不能看一下呢?”

妈妈从来没有真正看见过她。

与她的日常对话永远围绕着“别人家的孩子”展开。

她与妈妈对话中,出镜率最高的,是自己的闺蜜学霸。

她永远被亲妈放置在天平上用学习成绩、综合能力、学年排名等等作为唯一指标被衡量比较。

考试没考好,就被揪着落后学科不放;可自己的优点、强项却从来被无视,没有鼓励和赞赏。

台下的亲妈听到后,给予的回应是,不鼓励是为了更好激励,怕表扬会让她轻飘飘。

女儿的每一次声讨,迎来的都是母亲更强势的回应——义正言辞列举孩子的缺点,证明“我是非常客观的(要反思的是你)”

尽管后来退一步指出女儿身上也有优点,但台上的女儿并不买账。

反而是身边的学霸闺蜜谈及袁璟颐给人的印象,让她瞬间泪崩——“袁璟颐用自己的一份热情,感染了我们班所有的同学”,这才是真正的理解和被看到。

而在妈妈眼中,女儿的善良、热情、带给别人的感染力,在成绩单面前,统统成为隐形的存在。

亲妈的分析到后面几乎变成了讥讽,袁璟颐哭着跑下了台。

耐人寻味的是,这是一个被袁璟颐预测到的结果——上台前,她就失望地说过“我妈一定会狠狠怼我”。

袁璟颐妈妈“嫌弃式的爱”不是个案,这种爱还有一个表现形式就是“所有的支持都带着条件”。

如果父母持续用打击、挑剔、否定的语言教育孩子,这便会形成一种负面的语言心理暗示。

孩子会逐渐接受这种“我不行”、“我很差”的自我评价方式,严重削弱自信心,做事畏首畏尾。

而那些自信满满的孩子,身后都有爱捧场、多肯定、愿意鼓励的父母。

泰国短片《每天努力一点点》中,小男孩在足球场上屡次受挫。

面对教练的质疑、男孩的垂头丧气,妈妈却始终用微笑和鼓励,力挺孩子。

“你以前都不会用头顶球,现在都做得很好了呢!”

“追不上别人没关系,努力超过在你前面的那个人就好了!”

在妈妈的鼓励和肯定下,男孩重拾信心,在球场上表现越来越好,整个人变得越来越阳光有活力。

父母的赏识和肯定,会帮助孩子形成积极的自我评价,建立自我效能感,从而获得自我肯定、自我悦纳的心理品质。

他会从父母支持的眼光中,卸下沉重的心理负担,遇到挫折不气馁,遇到困境不害怕,勇敢地迎接挑战。

多给孩子肯定和鼓励,是对一个孩子最佳的精神馈赠,更是自信心涌动的源泉。

父母想象的孩子VS真实孩子

有人说,因为他们上初中了,父母也背负着巨大的升学压力,应该给予理解。

不,这样的教育姿态,我认为是贯穿大部分中国孩子成长始末的。

还记得我们曾经写过的记录片《零零后》吗?是伊姐北师大的老师张同道,用十年时间跟拍几个孩子的成长变化,心血之作。

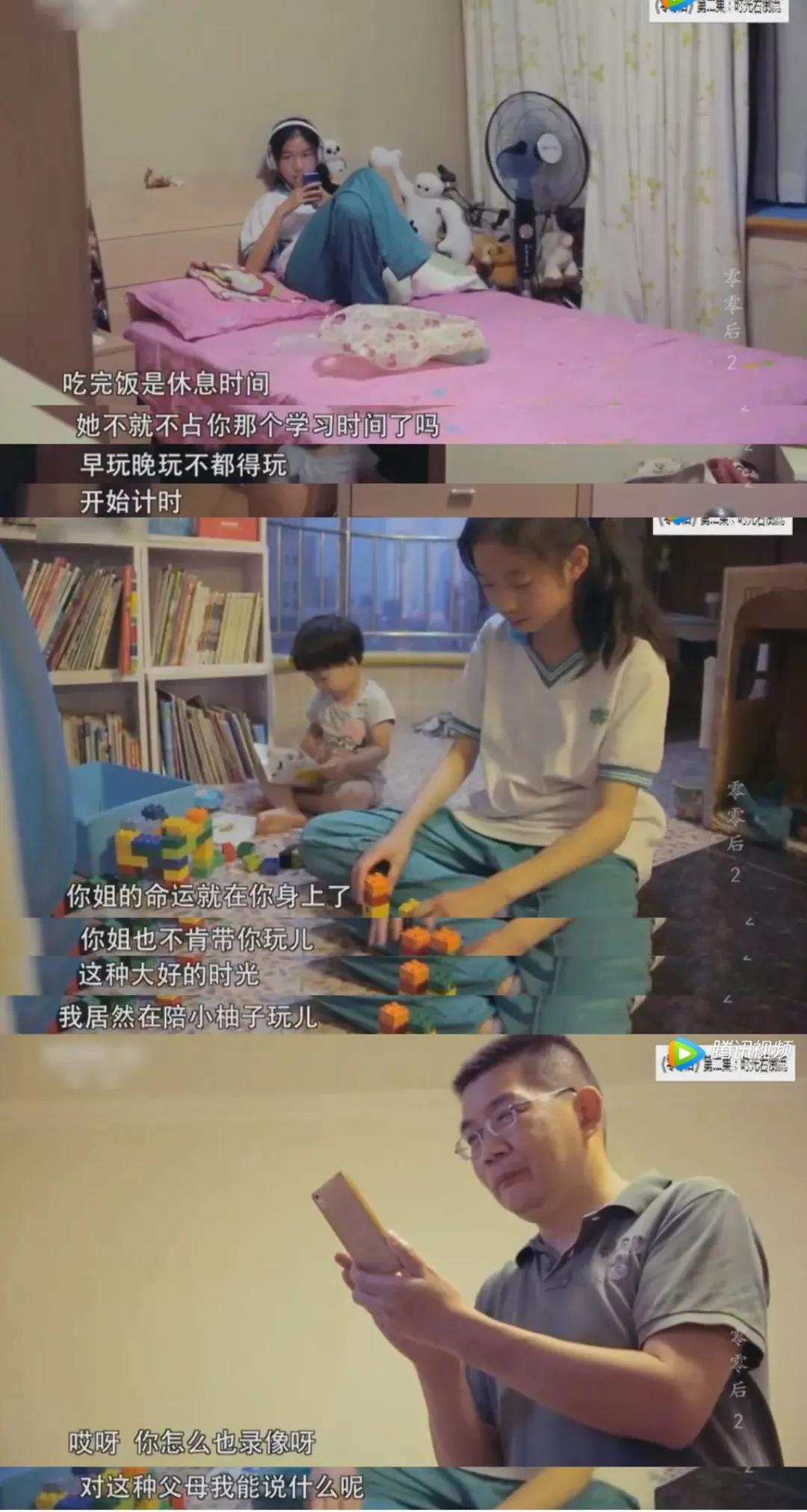

印象深刻的第一个孩子锡坤,8岁,有一个愿意“为了他付出一切”拼命努力的妈妈,可是从来听不到锡坤的真实想法。

锡坤学魔术,妈妈逼着他上台表演,他的不情愿妈妈看不到,一心只觉得“这是为他好”。

锡坤参加夏令营,目的就是培养独立生存能力,难得拎起电话想跟妈妈说说话,结果妈妈远程“指挥”明天应该穿哪件衣服哪条裤子,电话这一边只剩下无话可聊。

有一对生二胎的夫妻俩,只看到大女儿逐渐对父母疏离,却不曾思考过她的想法、顾及过她的尴尬。

礼物作为诱饵引导女儿陪妹妹玩耍,还在一边手机录像,自觉其乐融融,可女儿却无奈地说“我一点都不愿意陪妹妹玩”,“自从有了妹妹,他们从没在乎过我的感受”。

她甚至讥讽地说:“太可笑了,一家人表演其乐融融,怎么会有这样的父母?”

就像另一部关于家庭教育的纪录片《镜子》所言,孩子就是家庭的一面镜子。

孩子的“问题”,折射出的是家庭和亲子关系的样貌。

父母并不愿意接受真实的孩子,他们只想接受,他们认为孩子应该成为的样子。

每个父母都希望孩子拥有良好的性格品质,但自信、乐观、内心强大的孩子背后,往往有着支持他、鼓励他、肯定他、尊重他的父母,这份爱是包容的、无条件的,但有规则的。

相信通过4个案例的对比,你也有所触动,内心做出了认为正确的选择,所以不妨从此刻开始,在每次与孩子的交流中自我察觉一下,自己说的话或者行为是否达到了原本的目的,孩子是否愉悦的接受,自发的完成你提出的目标。如果不是,你有没有更好的说话方式或者行动?

云鲸灵陪你一起解决教育的迷茫

懂孩子,才能更好地教育孩子

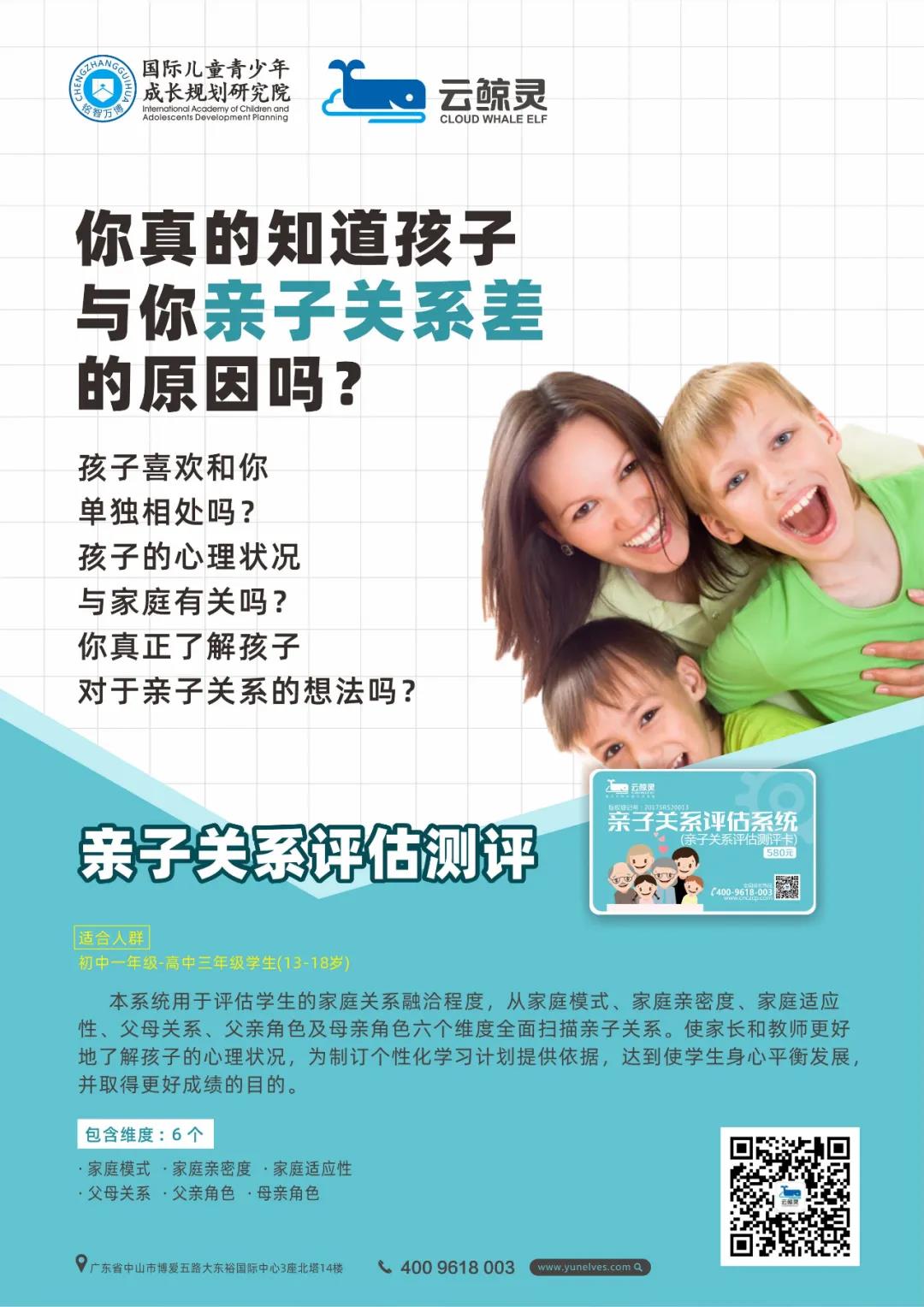

↑ 了解孩子对父母的内心看法↑

改善亲子关系,找回相亲相爱的家人

扫码咨询,测一测亲子关系

关注获取,更多幼小初高成长规划资讯