最近看奥运会,每每看到运动健儿们奋力拼搏到最后一刻都会感觉好燃,奥运会里面藏着太多感召我们的力量和榜样,这也是最好的家庭教育之一了。(之前写过一篇东京奥运丨一个难得教育孩子的好机会!)

最近有好多家长问我同一个问题,你说,这些得了金牌为国争光的00后们,父母都是怎么发现孩子的天赋优势呢?是不是每个孩子都有自己的天赋,只不过我们没有及时发现,适当培养呢?真的是个好问题,今天就来聊聊。

1、尊重孩子的选择

为中国拿下首金,并且一人独揽两金的21岁姑娘杨倩,“做着美甲,拿了冠军”,连着好几次都上了热搜,她的父母都是普通人。采访中,父母回忆道,在村里的庙会上,她用气枪打气球,打一个中一个,得来的洋娃娃全都送给村里的小朋友。在她小学四年级的时候,被教练虞利华看中。

一开始父母是犹豫的,还是希望女儿未来找个安稳的工作,但看着女儿眼里的这份热爱,他们选择了尊重和支持。

按照现在的结果来看,大家可能都会说,如果我发现孩子的天赋优势,我肯定当时也是无条件支持的。但大家别忘记了,当年杨倩的父母做出支持决定的时候,并不能预见到她若干年后可以奥运得奖。

他们当时需要权衡的就是,找个稳定工作的确定性和练体育很苦而且职业生涯短的不确定性,这件事对很多为人父母来说,其实是个很难的选择。想想我们多少人会下意识地对孩子说,要上这个兴趣班,要读这本书,要报这个专业,要选这个工作。

要发现孩子的天赋优势,第一步就是“反人性”的,那就是我们要放下去评判这件事的“有用没用”。允许孩子去做自己热爱的事情,越小越被允许越好。

每次提到这个观点,就会收到很多父母留言问,但是,我孩子热爱的就是XXX(列举所有我们觉得没用,也就是不能对学习升学有帮助的例子)。

《让天赋自由》有一段话一直让我印象深刻:“处于忘我的状态,就是位于天赋的核心”,很多时候,我们太着急去脑补“做了这件事后接下来的好处是什么”,而忘记了,沉浸其中去享受忘我的过程,其实就是在开发孩子的天赋。

孩子的欲望很强,当我们不满足他想做的事情的时候,他就没有力量去做他应该要做的事情。

2、营造让孩子喜欢的环境

三人女子篮球项目之一的杨舒予,来自体育世家,爷爷奶奶都是运动员,父亲是足球健将,她的姐姐,杨力维是女篮主力后卫之一。杨舒予从小就显示出了优良的运动基因,姐姐练球后,自然周围的人都会问她,要不要打球,她总是非常抵触,“不喜欢”。直到五年级,杨爸爸的一位朋友问杨舒予怎样才愿意去练篮球,杨舒予提出条件,“送我一只小狗。”

没想到,就是这一条小狗让她兑现了承诺,走上了篮球生涯。

杨舒予曾经讨厌“被比较”所以一直很叛逆地拒绝打球,而一个小小的看似玩笑的约定,竟然让她接触了篮球。而一旦接触,她就一发不可收拾地喜欢上了,这其实恰恰说明了,孩子的天赋并不是培养,而是被点亮,而点亮这件事与环境和氛围有很大关系。

环境是什么?就是父母自己也热爱某件事,孩子从小经常在这样的环境下,自然就会对它熟悉。如果接下来有机会接触,而且还能做得挺好,那么他们就会有兴趣,发自内心地想要做更多。大白话讲就是,想要孩子热爱阅读,父母自己先爱上读书;想要孩子热爱音乐,父母自己先多接触。这样的耳濡目染,就是最好的天赋被照亮。

3、热爱驱动,坚持加持

今天谈论的是,如何发现孩子的天赋优势,写到这里你们会发现,我谈的其实是如何发现孩子的热爱,因为热爱是天赋的第一步。但光有热爱肯定还不够,杨舒予虽然有优良的体育基因,但刚进国家女子少年篮球队时,因为之前伤病跟不上节奏。她就告诉自己,只要做好自己,从防守做起,时刻准备着。一路从替补打到了主力。杨倩虽然从小打枪很在行,但这次奥运会夺得两金的背后,是她几千个日夜的训练。一开始,每天都会不停地训练跪姿、卧姿,有时候同一个姿势,一练就是一两个小时。张家齐说,有了奥运会的目标后,从以前每天只练一个半小时,到后来从下午一点半练到五点,从那个时候开始就是认真地训练不是玩了。

所以,当我们在说“天赋优势”时,并不是意味着躺赢,真正的天赋都是,热爱驱动,坚持加持。因为任何一个技能,到了高阶阶段,都会有一段长久的练习时间(有一个理论称为“10000小时”定律)。

这时,拥有热爱的人,会愿意忍受这短暂的枯燥,来换取未来的快乐和幸福。为什么他们能忍受?

因为在最初,他们体会过,做这件事带来的无与伦比的快乐,他们本能还想要获得。这就是热爱的魅力所在。

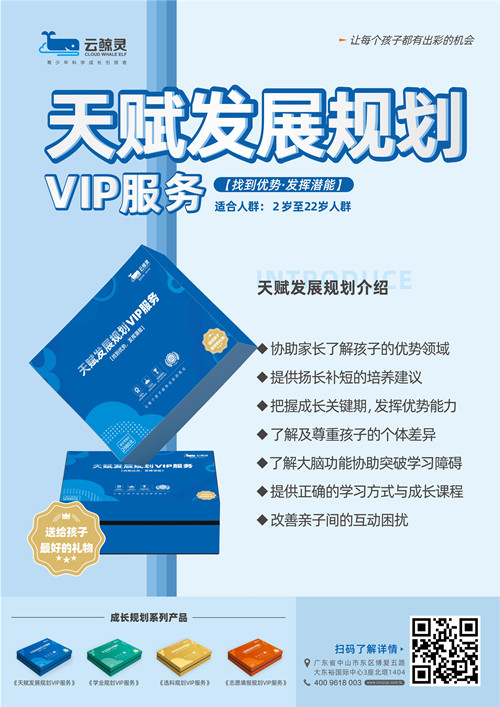

云鲸灵的理念并不完全认同这句话:“以绝大多数人努力的程度,根本没到拼天赋的地步”,相反,云鲸灵更愿意让每一个家长都发现孩子的天赋优势,找到孩子热爱的领域。

发现孩子的天赋优势,让孩子做自己的“冠军”,这反而是这些了不起的奥运健儿们告诉我的朴素道理。

云鲸灵天赋发展规划师通过天赋优势分析,从孩子智能、心理、生理、体能、天赋优势结构等多维度全面评估,帮助家长了解孩子的天赋优势、个性特质、潜能及特长,为树立清晰的发展方向及目标,并成为家长给孩子制定个性化学习、发展方案的重要参考依据之一,从而达到发掘、善用潜能特质、培养兴趣特长、因材施教的目的。

关注获取,更多幼小初高成长规划资讯