简单粗暴的方式不能让孩子改错,对孩子最好的教育还是耐心教导!被“恐吓”着长大的孩子,会留下一辈子的心理阴影。

怎样才是正确的教育方式?希望这篇文章能带来一点启发。

你是否也在用警察吓唬孩子?

孩子的教育一直是家长们的重中之重,而教育的方式也随着时代的进步,变得更加符合孩子的发展。但并不是说所有的教育方式都是对的。

比如以下这种:

当孩子调皮捣蛋时,很多家长为了制止孩子的错误行为,会跟孩子说:“如果你再调皮捣蛋,警察叔叔会来把你抓走,你就见不到爸爸妈妈了......”

这样的结果就导致了一系列“悲剧”的发生

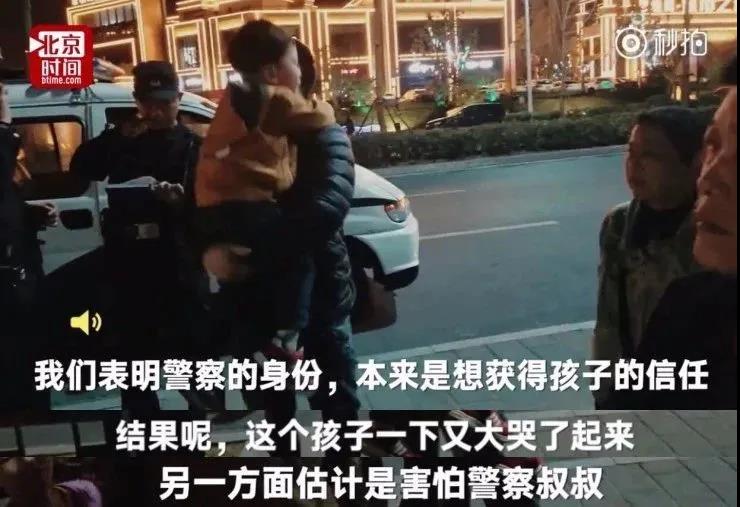

某日傍晚,六安市特警三大队的民警接到了一位大妈的报警电话,原来是大妈在路上发现一个边跑边哭的走失儿童……

警察赶到后,上前询问孩子的情况:“叫什么名字呀?在哪里上幼儿园呀?”

谁料,没看到警察还好,一看到警察叔叔,孩子哭得更凶了……

吓得警察赶紧解释:“小朋友我们是警察叔叔!我们是好人。”

就连一旁的好心大妈,都看不过去了,连连帮着解释。

但不管警察叔叔怎么解释,怎么哄孩子(又送礼物、又带孩子坐警车)都无济于事,孩子就是哭的不要不要的。

直到半个小时后,心大的爸妈才发现孩子走丢报了警,好在很快孩子就被爸妈接回家了。

估计整个哄孩子的过程,警察叔叔的潜台词都是:“我们做错了啥?我真是好人呀?!”

本该是让我们感到最安全、最可信的人——警察叔叔,为什么能让孩子如此害怕?

经过深入调查才得知:原来父母长期在借用警察叔叔的身边假扮成“坏人”的角色来教育“熊孩子”。

久而久之,灌输了这些“吓唬”式的话,导致孩子的内心对警察叔叔无比排斥与恐惧。

让孩子形成错误的认知——用警察吓唬

在孩子闹脾气、调皮的时,父母总会说:“再不听话,就让警察把你抓走”、“再哭,让警察叔叔把你关起来”……

这些所谓的“经典”语录,时不时就搬出来教育孩子、灌输警察叔叔=“坏人”的想法恐吓着孩子。

可想而知,会对孩子造成多大的心理阴影。

之前有个新闻:一个孩子被人绑架了,小孩曾有一次趁犯罪分子不注意的时候偷偷跑了出来。

在小孩逃跑的过程中其实有两次求救的机会,一次是看到路口指挥交通的交警,另一次是看到停在路边的警车。

但是由于家长经常用警察叔叔抓小孩的来吓唬孩子,让孩子对警察叔叔是坏人的形象感到恐惧。

从而不敢向路边的警察求助,后又被犯罪分子抓走!

这些遇到危险,不敢向警察求助的孩子,之所以把警察看得比坏人还恐怖,都是被家里人错误的教育方式吓的!

但我们真的不敢想象,那些害怕警察,看见穿制服的人就躲着走的孩子,如果真的遇到危险,还能向谁求助!

总是拿警察吓唬孩子,真正遇到危险的时候,会把孩子置于险境。

害怕警察的孩子,可能遇到危险不会求助,到这个时候就后悔莫及了。

所以,把警察叔叔假扮成“坏人”角色的那些话就被别再对孩子说了。

一定要让孩子知道:警察是好人、警察不可怕,遇到危险,一定要第一时间向警察求助!

让孩子没有安全感——用鬼怪恐吓

“再不睡,大灰狼过来把你叼走!”

使用这种鬼怪恐吓的方式,大多数是老一辈哄孩子最常见的方式。

偶尔用一次无伤大雅,次数多了,会让孩子变得没有安全感。

于是,大灰狼就成为了孩子内心最惧怕的心理阴影。

每晚躺在床上总是会不自觉地想象它的样子,越想越怕,关灯睡觉的时候,习惯盖住头,甚至夜里睡觉还会做噩梦。

或许,可能在父母心中这是一种“善意的慌言”,随口说说很大的影响。

往往这种恐吓式的话,在一定的情景中可能会有立竿见影的效果,但却会在孩子心中埋下一颗不安的种子。

当他每天都觉得身边是不安全的,这其实是很痛苦的体验。

也许有一天大人的谎话会被戳穿,但孩子的恐惧却不会消散。

杀伤力最强——用抛弃威胁孩子

绝大多数的父母都曾经历过孩子不听话、不配合的时刻,当舍不得打骂又无可奈何,常常会选择“吓唬”的方法来逼孩子乖乖就范。

前几天逛超市,遇见一个妈妈带着4、5岁孩子,妈妈在前面边走边吼:“你不是要玩吗!我今天就把你丢在这儿,妈妈不要你了!”

但在所有吓唬孩子的话语中,“我不要你”这句话对孩子的伤害是最大的。

年幼的孩子可不懂大人语言的“潜规则”。

对于他来说,你脱口而出的“不要你了”,只会伤害到他的安全感,造成他对爱的不确定。

用“抛弃”作暗示,用“妈妈的爱”作为威胁,一次两次可能会有效果,但是长期下来,留给孩子的是恐惧和压力,这会造成孩子强烈的不安全感。

这样的做法,更容易造成孩子的怯懦、自卑、甚至是伪善,因为他们早已习惯了屈服,将来也更易屈服于比自己强大的“恶人”,从而更容易受欺凌。

比起威胁恐吓,正面沟通会更有效

孩子比我们想象的更聪明,比起威胁恐吓,懂得和他正面沟通可能会更有效。

①父母做好示范榜样。

想要让孩子养成良好的行为习惯,父母先做好不边吃饭边玩手机,而不是大声的呵斥孩子:再边吃完饭,就不带你出去玩了。”

②在教育与引导孩子时,一定要懂得善于使用正向的语言。

最好不要使用一些恐吓式的话来满足你一时的心安,导致孩子心理永久的不安。

③善于充分调动孩子的视觉、听觉和触觉,唤起孩子的注意。

不要强迫于孩子做一些不情愿的事,而是更应该先让孩子意识到哪些事情是可以做的、哪些事情是不可以做的。

在孩子眼中,父母是最亲近的人,是能够给予安全与温暖的人。所以,父母不要贪图一时之便,用哪些没有正向的语言来恐吓孩子,比起这些恐吓的语言,给予孩子耐心与温暖的爱更加有效。

关注获取,更多幼小初高成长规划资讯